経王寺について

日蓮宗の教え

平安時代中期から鎌倉時代初期にかけて、大地震や噴火などの災害が各地で多発し、貴族社会から武家社会へ移り変わる中で戦乱が繰り返され、飢饉や疫病で苦しむ人々が後を絶ちませんでした。そのような社会的混乱や不安が広がる中で、仏様の教えにより人々を救おうと日蓮聖人によって開かれた日蓮宗です。

16歳で出家し、比叡山や高野山などで修業を積んでいた日蓮は、妙法蓮華経(法華経)こそが仏教を説いた釈迦の唯一の教えであると確信します。

そして、1253年(建長5年)お釈迦様による法華経の教えをよりどころとする日蓮宗を立教しました。現在まで、日蓮と弟子によってたくさんの寺が開かれ、日蓮宗寺院は全国に5,300ヵ寺あります。宗派名に日本人の宗祖の名前が使われているのは日蓮宗だけで、日蓮が与えた多大な存在意義が深く反映されていると言えるのです。

お釈迦様が説かれた教え、妙法蓮華経(法華経)を何よりも大切にしています。法華経はお釈迦様の心そのものを表したもので、題目である「南無妙法蓮華経」の7文字こそ功徳のすべてであると考えました。当時、法華経以外の経典では、女性や武士をはじめとする一部の人々は成仏できないとされていました。その状況下で、法華経の説く「差別なく万人を平等に成仏できる」という仏教思想の原点に今こそ戻るべきであるとしたが、日蓮の教えです。

境内案内

経王寺全景

経王寺全景 2階 大本堂

2階 大本堂 2階 納骨堂

2階 納骨堂

2階 多目的室

2階 多目的室 屋上 奥之院

屋上 奥之院

丹後稲荷分社 屋上 永代供養塔/

屋上 永代供養塔/

東日本大震災供養塔

1階 本堂

1階 本堂 1階 ペット供養堂

1階 ペット供養堂 1階 自我偈富士と

1階 自我偈富士と

圓滿大黒天

仏教のお話し

春季・秋季彼岸法要(お彼岸の謂れと心構え)

佛教の行事の大部分は、インド・中国から伝わってきたものですが、春と秋の彼岸会だけは、我が国独特の朝廷の佛教行事として一千余年前に始まり、江戸時代には宗派を超えて民衆の間に広まって現代に伝えられてきたものです。

国民の祝日の中で、佛教的な風習から残された祝日が二つあります。

春分の日は「自然をたたえ、生物をいつくしむ日」であり、秋分の日は「祖先を敬い、亡くなった人をしのぶ日」です。春の彼岸の頃は、厳しかった寒さも緩み、各地からの芽吹きの便りに新緑と花のあふれる季節の到来を感じ、春の日ざしは朗らかな希望を与えてくれます。秋の彼岸の頃は、夏の盛りを過ぎて紅葉と実りの秋の訪れを思い、落ち着いた心境に誘われます。農耕を主とした我が国で農繁期を避け、一年のうちのこの季節に、特に定めて佛事を修する「お彼岸」という言葉には、日本人の持つ季節感から育まれた「温かさ」と、私たちの祖先の深い知恵と思いやりがあるような気がします。

日蓮聖人は、『彼岸抄』という御遺文の中で述べられています。「それ彼岸とは春秋の時節の七日、信男信女ありて、もし彼の衆善を修して小行をつとむれば、生死の此岸より苦界の蒼波をしのぎ、菩提の彼岸に至る時節なり。故にこの七日を彼岸となづく。この七日のうちに一善の小行を修せば、必ず佛果菩提を得べし。余の時節に日月を運び功労を尽くすよりは、彼岸一日の小善は、よく大菩提に至るなり。誰人かこの時節を知りて小善を修せざらん。」この言葉が元となり、お彼岸が一週間になりました。

年中行事

| 開催日 | 行事名 | 開催場所 | 開催時間 |

|---|---|---|---|

| 1月1日 | 元朝参り(自我偈富士と円満大黒天) | 於:本堂 | 午前11時より/ 午後2時より |

| 3月末日 | 彼岸合同法要 | 於:本堂 | 午後1時より |

| 8月末日 | 合同新盆供養 | 於:本堂 | 午前10時 |

| 8月末日 | 施餓鬼合同法要 | 於:本堂 | 午後1時より |

| 12月冬至 | 星祭り・厄除け祈願法要 | 於:本堂 | 午後1時より |

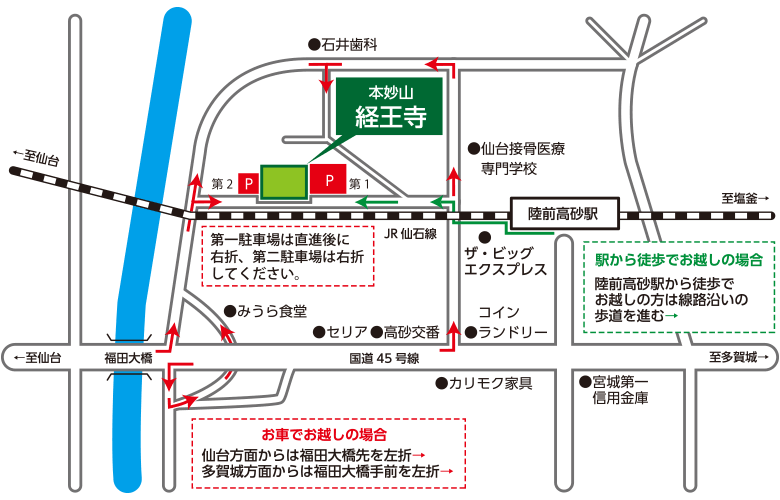

アクセス

本妙山 経王寺 仙台

〒983-0005

宮城県仙台市宮城野区福室3丁目1-1

TEL 022-259-4035

FAX 022-355-4081

-

電車でお越しの場合

JR仙石線「陸前高砂」駅より徒歩約5分

(JR各線から仙石線へのお乗換えは「仙台」駅をご利用ください) -

バスでお越しの場合

宮城交通・仙台市営バス「陸前高砂駅前」下車で徒歩約5分 -

お車でお越しの場合

「仙台港IC」より陸前高砂駅方面に向い西に約5分

開経偈(かいきょうげ)

開経偈はお経を読む前に拝読する偈文です。法華経に出会えた奇跡と何度生まれ変わっても出会えます様にと願う内容となっています。